“百果园称不会迎合消费者”、“月薪两万吃不起百果园”又上热搜了。

事件的导火索,是百果园董事长余惠勇在回应水果定价时,他表示——

“百果园这么多年来都走在一个教育消费者成熟的路上,我们不会去迎合消费者。我认为商业就两种,第一个利用消费者的无知,第二个教育消费者成熟。”

消费者成不成熟不好说,但这番言论显然是不够成熟。

要知道,上一个以类似姿态示人的钟薛高,如今已深陷破产危机。

一边,月薪两万吃不起XXX,一边,是“吃不起等于不懂欣赏”的傲慢回应。

当品牌频频试图凌驾于消费者之上,也许,是时候让消费者教育教育品牌们了。

01

暂且不论追求“性价比”和“低价”是否等同于“无知”,关键在于,百果园自身也远非余惠勇所标榜的那般“清高”。

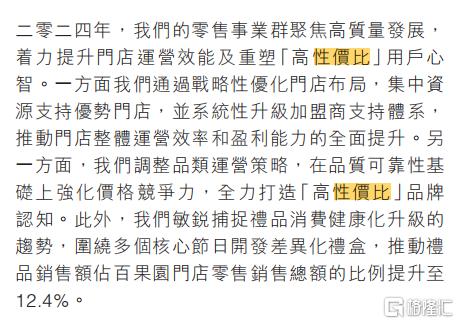

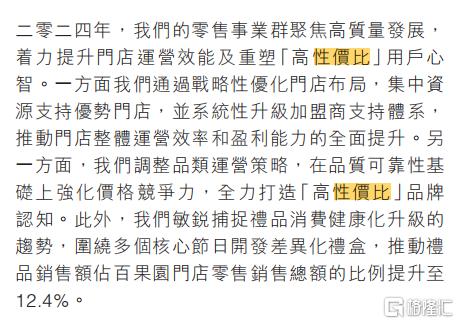

细读百果园去年的财报,“性价比”一词赫然出现了25次之多。

实际上,百果园也并非没有试着去“迎合”消费者。

去年8月,百果园就启动了“高品质高性价比战略”,重新调整了定价策略,拓展了中低端价格带的产品,甚至主动降低毛利率来挽回流失的客户。

但在百果园的语境里,“高性价比”似乎并非单纯指向“便宜”,而是强调“合理价格内的高品质”。

遗憾的是,从结果来看,这一尝试效果未达预期。

消费者早已用脚投票,给出了最直接的反馈:

2024年,百果园的门店总数从2023年的6099家降至5127家,全年净关闭966家门店。

与此同时,百果园的付费会员数量也从2023年的117.1万人下滑至85.4万人,降幅近30%。

门店大量关闭之外,百果园全年营收102.73亿元,同比减少9.8%。净利润也由2023年的盈利3.62亿元转为2024年的亏损3.86亿元。

而这也是百果园近五年来首次出现亏损。

在这一片惨淡的背景下,董事长抛出“不迎合消费者”的论调,也就不难理解。

这或许是一种面对市场压力时,试图维持品牌格调的应激反应。

尽管百果园事后紧急辟谣,称“教育消费者”是被断章取义,但其言论本质,无疑带有强烈的受众筛选意图。

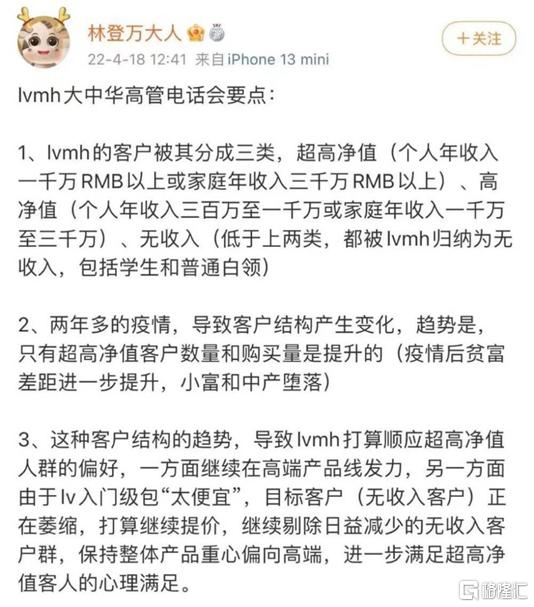

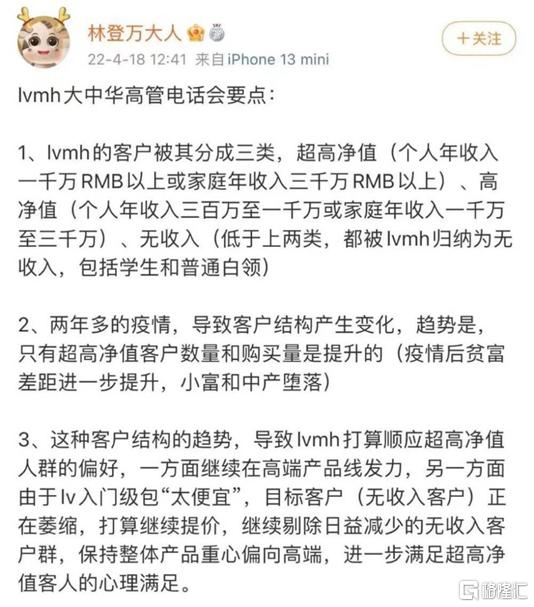

这不禁让人联想到,2022年网传的LVMH大中华区客户分类图:

超高净值客户,即个人年收入1000万元以上或家庭年收入3000万以上;高净值客户,即个人年收入300万至1000万或家庭年收入1000万至3000万。

低于上面两类的都被归纳为无收入客户,包括学生和普通白领。

这样的言论虽遭辟谣,但在奢侈品品牌内部,未必没有这样的划分。

因为高端品牌的目标本就不在于取悦大众,而是通过不断抬高调性与价格,剔除低收入用户,筛选并服务于核心的高净值人群。

为此感到气愤的人,或许本就不是奢牌的目标用户。

从这个逻辑看,面临由盈转亏、千店闭店、用户流失的百果园,能够借由董事长说出这番言论,也就并不奇怪。

如今的水果零售市场,已经卷得不能再卷。消费者能够获取水果的方式,也空前丰富。

即便百果园的年营收已过百亿,但在国内水果行业的市场占有率,也仅有1%左右。

哪怕排除各类小摊小贩和小型超市,成熟的平台已经数不胜数——

小象超市、朴朴超市等等几乎可以做到30分钟送达的前置仓超市;提供配送服务的各大商超以及盒马、山姆等;各大社区团购和天猫、京东等都可以次日送达;拼多多淘宝等网购平台的生鲜水果,更是空前丰富。

在强大供应链的支撑下,这些渠道的中高端水果不仅品类齐全,其价格往往低于百果园,配送效率甚至更高。

百果园引以为傲的“精品”定位和“中高端”标签,在残酷的同质化竞争中,其溢价空间已受到严重挤压。

可以说,如今百果园剩下的,只剩下这个招牌,以及消费者对他的信任。

余惠勇曾经表示,“我们有数千万会员,如果没有认可我们价值的顾客,百果园将不复存在。”

但这份信任已经逐渐动摇了。

更不要说,加盟店数量超过99%的百果园还多次被曝光水果质量问题,包括但不限于隔夜水果、变质水果等。

在这样的背景之下,还想要“教育”消费者,自然没什么说服力。

02

日本管理学者大前研一在《企业参谋》中曾经写道,“业绩下滑只是表象,真正致命的是企业丧失对顾客需求的感知能力”。

这就是国内不少品牌的真实写照。

不难发现,如今的一些消费品牌,越来越喜欢“教育”消费者。

无论是钟薛高“它就那个价格,你爱要不要”,还是张小泉“中国人切菜方法不对”,甚至是巴奴的“月薪5000不要吃巴奴”,其落脚点无不指向消费者。

但这些品牌,都已经得到了消费者的“教育”。

钟薛高陷入困境,张小泉大不如前,巴奴火锅扩张放缓。

消费者培育,在品牌打造中是相当常见的手段,如苹果、hw、乃至于山姆、胖东来,都是利用消费者培育,来完成受众筛选,进而完成品牌溢价。

说到底,消费者并非无法“被教育”,也并非不能接受高价高质的产品,根本问题在于,这些产品提供的价值是否与其价格和定位相匹配。

无论是雪糕、水果,还是菜刀等日用品,都需要用足够的“价值”来支撑价格和品牌。

但当这些雪糕原料缩水,菜刀拍蒜就断,水果隔夜现切,实在难以配得上教育消费者。

在商业世界,来决定“值不值”的,永远是消费者。

以胖东来为例,胖东来同样有着属于自己的价值观。

但胖东来是用以人为本、改进自身,来让消费者感受到这种价值观。

让消费者真正感受到“自由”和“爱”,才能能够让消费者安心地购买胖东来的自有品牌,乃至于接受其中部分商品的溢价。

在胖东来成为行业标杆之后,甚至能够带动整个零售行业进行改进,甚至推进了部分“爆改”超市涨薪。

只有这样,才是真正对于消费者,对于市场的“教育”。

也只有尊重消费者,才能真正“教育”消费者。

而部分企业,既无法改善自身运营情况,也难以改变市场环境,最终,只能选择动辄“教育消费者”。

本质上,百果园不过是在用“教育”掩饰供应链的低效,钟薛高也不过是用营销来包装成本中的泡沫,张小泉更是用文化优越感掩盖产品的根本缺陷。

好在,市场上的“教育”是双向的。

企业想要利用自身的价值主张影响消费者,但消费者也会用自己的消费来重塑市场格局。

一旦价格或体验难以匹配消费者预期,市场的反馈会来得更加猛烈和直接。

这样的教育,远比品牌给消费者的营销策略更有意义。

而在如今这个消费降级的时代,消费者的消费信心也远比某个企业宝贵。

03

你我皆凡人,生在人世间。终日奔波苦,一刻不得闲。

在普通消费者“教育”背后,最让人不适的实际上是有些老板流露出的优越感——你不买,意味着你不配购买,你的层次还不够。

但颇具讽刺意味的是,这些人讥讽的,恰恰是将他们捧上神坛的人。

被讽刺的消费者,可能是需要精打细算过日子的家庭主妇,是被房贷掏空积蓄压垮脊梁的打工人,是在大都市出租屋里996的普通人。

正如此前李佳琦在被质疑眉笔太贵时所说的话,“有的时候找找自己原因,这么多年了工资涨没涨,有没有认真工作?”

但消费能力能够粗暴地与个人价值、努力程度挂钩吗?

普通人并非不想买高质高价的产品,也并非没有品味、不想消费,更不是没有努力工作。

相反,恰恰是他们在努力工作,构成了这个社会运转的基石,却仍旧没有得到匹配的报酬。

面对生活重压、未来渺茫,消费,特别是高端消费,就成了他们最容易舍弃的东西。

他们的价值,不需要用消费才能证明。

真正需要被教育和清醒的,是那些还没有意识到这一点的品牌。