从豪门到杂牌:绿牌BBA在中国市场大溃败

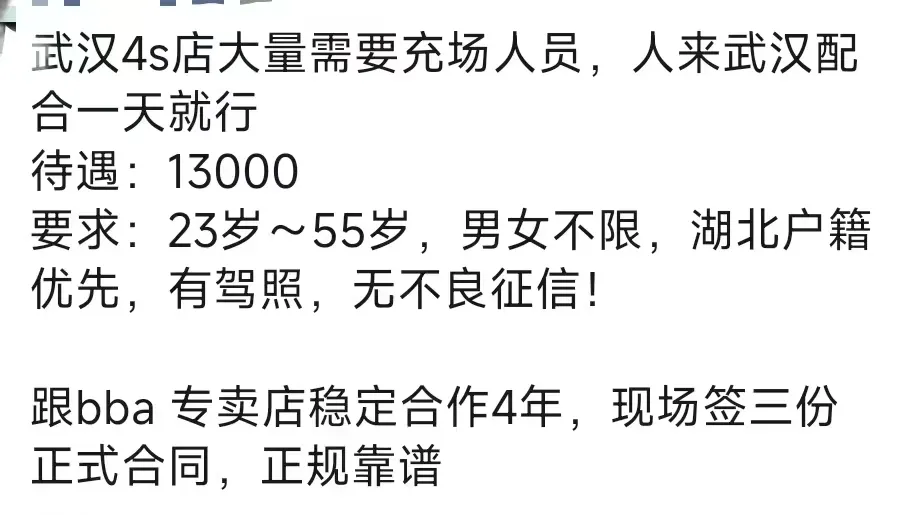

前几天,老局在刷朋友圈的时候,刷到了这样一条信息。

怎么说呢......

之前都说BBA现在被国产车干得要死要活,但也就是说说而已,没有什么切身感受。但现在,招人充场的广告都打到我朋友圈里了。

当年的BBA,高贵的就像一线大盘,需要加价才能提车。如今的BBA,则已经沦落到要请人过来演戏充门面了。

也是有点辛酸,这些曾经的豪华品牌,如今怎么就这样了呢?

后来我网上搜了一下,发现这其实并不算是什么新闻了。

唏嘘之余,我们难以找到“哀其不幸”的借口,反而对它们的“不争”攒了相当多的理由。

至少在中国这个用户导向的汽车市场,绿牌BBA的产品力和价值观,都走到了被抛弃的危险边缘。

绿牌BBA:凭啥说我是“杂牌”?

BBA出道百年,在中国的新能源势力崛起之前,一直处于全球豪车的第一梯队。

根本原因在于,三家都有着自己领先全球的科技与品牌优势。

在开创性上,宝马的发动机调校技术得到全球公认,奔驰首创自动变速箱,和预碰撞安全系统,长期保持业界标杆地位。

奥迪还曾因四驱技术太厉害,被世界拉力锦标赛(WRC)禁止使用,为此奥迪直接退赛,转战“勒芒24小时耐力赛”成为连续屠榜选手。

自1995年德国汽车产业迎来巅峰时刻,在全球占有20.7%生产份额,BBA就是其豪华板块的中流砥柱。

一直到2023年,BBA三家合在一起,还在全球50万以上车型市场,占有超70%的份额。

然而不到一年时间,随着问界M9等中国爆款强势登场,BBA在50万豪车市场的份额迅速跌至大约50%。

去年,BBA全球累计销量610.54万台,比2023年少了近百万台。

BBA们在中国被打得溃不成军,其中最惨的,就是其“绿牌事业部”。

2019年,BBA绿牌车加在一起卖了不到7万辆。

虽说在2023年,三家均迎来短暂的销量巅峰,但原因其实并不光彩。

因为它们打的是一手“伤敌一千自损八百”的七伤拳,价格战让它们的利润集体蒸发。

比如2024款的奥迪40 e-tron创行版,官方指导价为28.99万元起,被部分渠道卖到了15万+,便宜了十几万。

“中国特供”的华晨宝马i3,原本官方指导价是35万-42万元区间,但实际售价,最低降到17万元起。

画风堪比超市晚8点的“残货大甩卖”。

说到底,眼看着中国车企在新能源赛道快速崛起,BBA也想照猫画虎,打一场速胜的“闪电战”。

但它们想用强势姿态抢占赛道,却没戒掉大品牌的散漫。

这种矛盾在产品端体现得淋漓尽致。

比如奥迪Q4 e-tron,早在2019年就官宣了概念车,结果却移植了大众MEB平台的技术作为自己的三电,还把大众祖传的“前碟后鼓”也用在了建议售价30万区间的豪华车上。

这么干,自然是省时、省力、省钱。

但在中国车企崇尚技术自研的背景下,在中国车主已经对鼓刹的落后嗤之以鼻的现在,奥迪着实是跟市场对着干。

驾驶性能上,这些传统豪车,更是难敌中国车企的正面刚。

比如宝马,鼓吹“6.2秒破百”的豪华性能。

但迎面而来的,就是蔚来“零百4秒”的一招绝杀。

奔驰的智能交互系统MBUX,自命不凡的要求车主反复提供指令,而中国车企的智能系统已经轻松领悟上下文。

使用AI车机的人,倒也没有歧视BBA的意思。

毕竟技术的发展与迭代需要时间。

但哪怕只是“无视”,也足以让绿牌BBA们脊背发凉。

跟中国车抢市场?臣妾做不到啊!

并非中国的消费者爱用钱包投票,而是BBA做新能源的方式,确实跟不上时代。

最让中国消费者感到不屑的,是它们无一例外使用“油改电”,在中国市场搞“劣币驱良币”。

这种在传统燃油车底盘上硬塞电池的做法,不仅空间利用不合理,还保证不了续航。

比如中国特供宝马I3,直接在燃油车3系上进行“油改电”,自称电池续航能达到526km,却在高速实测中跑出过287km的成绩。

辅助驾驶方面,宝马i3采用Mobileye的EyeQ4智能驾驶芯片,综合算力2TOPS。

对,你没看错,宝马i3的辅助驾驶芯片,算力是2TOPS。

而同期中国产品,理想L8使用英伟达Thor-U芯片,单颗算力700TOPS;蔚来ET5用的是2颗自研5nm神玑NX9031芯片,整车算力达到了1000TOPS;小鹏G7 Ultra更是用3颗自研图灵AI芯片,将算力推高到了2250TOPS。

虽说不能只用算力去推测辅助驾驶的能力,但巨大的算力鸿沟,还是体现出宝马在辅助驾驶上的不积极。

即使抛开辅助驾驶不谈,宝马i3后排座的乘客,体验也好不到哪去。

用了油车底盘的宝马i3,想装够电池,就要牺牲后排座空间,地台隆起“小山包”,很难坐下第三个人。

想当年,奔驰在马车时代,将汽车开到了皇家贵族的面前,宝马在全球石油危机中,逆势推出大排量高性能的直列六缸发动机,都曾是跨时代的先锋壮举。

明明是最有影响力的国际品牌,为何在新能源业务上乱了阵脚?

因为英雄不问来处。

随着新能源时代汹涌而至,即使百年历史的BBA,也要跟新势力对手站在一个起跑线上重新比。

这一次,身份转换。

BBA已经根基深厚,它们要在进军新业务的同时,守好自己的大后方,新能源的研发投入,也是能省则省。

奔驰投入119亿,把高端电动化生产基地放在了北京顺义,为的是尽量与中国的企业合作,减少浪费和走弯路。

奥迪拿出180亿欧元,其中100亿做纯电高压平台,另80亿还要做混动,以防自己压错了宝,赔个底儿掉。

而我们却要近身肉搏、倾其所有、破釜沉舟。

比亚迪,自2015年起到现在的十年间,新能源板块的研发占比从大约50%,增长到超80%,累积投入了至少1800亿。

蔚来在亏损中,十年研发投入超600亿。小鹏更是用“血腥”二字形容中国新能源市场的竞争,仅去年就在AI领域投入40亿研发成本。

最后,中国车收获的满意度越来越高,BBA绿牌车却在续航打折、空间缩水的情况下,被消费者吐槽:“花五万块买个车标,剩下十五万买的是充电宝。”

不仅如此,十几年来中国的车主圈层与本国车企共同成长,懂车程度并不比发达国家差。

但BBA的认知却仿佛被卡在了上个时代,总是对我们的诉求无动于衷。

比如2020年底被爆出的奔驰汽车“电机冷却液渗漏”事件,消费者投诉不断,舆论也有推波助澜,但品牌方的甩锅和不作为,硬是把召回工作拖到了2022年。

对新能源车来说,冷却液渗漏至电机内部后,高压系统绝缘性能持续恶化,最终可能导致车辆在行驶中完全失去动力。

一位奔驰车主李先生,就是在长期维权失败后,选择了上街拉横幅。

李先生购入2021款奔驰EQC后没多久,就发现了车辆的刹车系统警报问题,在故障期间,确认有冷却液渗漏问题,他前后配合4S店更换了5次电机,但车辆仍在踩刹车时有“咯噔”异响,无奈李先生提出退车,4S店方面却要求他缴纳26万元折损费。

所以BBA们气质松弛、不争不抢,好像看尽了千帆。

实则没有上进心,一步步将新能源市场,和消费者的信任拱手相让。

转型中的BBA,且战且退的“表演”

2018年,在宝马股东大会上,前CEO克鲁格强调燃油车对宝马的核心地位,话里话外,把新能源业务往边缘方向推了又推。

在BBA中,宝马是较早动摇的,新能源转型的“退堂鼓”,它们一直就没停过。

这直接导致2020年宝马i8车型停产,纯电专属平台的研发进程也屡屡受阻,研发摇摆的连锁效应,还造成了iNext等车型的延期。

但即便如此,其现任CEO奥利弗·齐普策(Oliver Zipse),还是多次在公开场合强调:“全面电动化,不现实且危险。”

去年3月,奔驰的股东大会上,CEO康林松也正式发布新能源调整战略,将2030年“全面电动化”目标,改为“新能源车型占比达50%”。

今年6月,奥迪CEO高德诺宣布,撤回“2033年全面停售燃油车”的计划。

BBA都在放慢朝着新能源挺进的脚步。

明眼人已经有所察觉,它们用“油改电”等取巧的办法敷衍中国车主,可能只是在市场和舆论的裹挟之下,实施的缓兵之计。

为什么要“缓”?

背后原因主要有两点。

首先,是它们要吃净油车市场的剩余红利。

从最近的全球销售数据来看,中国是新能源汽车渗透率最高的市场,达到51.9%,形势一片大好。

但其他各地区,发展新能源车普遍没有中国的条件优越。

就拿美国、欧洲、日本这三个市场来说,都不同程度存在充电桩配置不足和电价相对昂贵的情况。

这其中,美国的用电系统遵循市场化运营,避免不了因为极端天气发生大面积停电,买新能源车的家庭,很多都配套了储能设施,这部分增加的投入,提高了新能源车的购买门槛。

而日本更是因为电能严重匮乏,限制了新能源技术研发的进程。

除了用电上的困难,欧洲北部还因为天气寒冷,对新能源车存在一定壁垒。

这些地方,既是油车的大本营,更是它们的舒适圈。

目前来看,中国的新能源车杀过去还需时日,它们仍要守住燃油车的阵地不放松。

更进一步讲,BBA们这些传统油车企业,不愿转型新能源,还与其庞大的供应链体系有关。

百年以来,汽车的上下游供应链,已经形成了紧密的利益纠葛,是铁板一块。

全球最大的发动机厂商博世,以及变速箱行业龙头采埃孚,与主机厂的框架协议最长可达7-10年。

同时生产车灯系统、变速箱、排气系统的马瑞利(Marelli)公司,与菲亚特签订的变速箱合同,曾因并购重组而延长至12年。

即使是最普通的发动机、变速箱采购合同,通常也是以3-5年为一个周期。

而随着中国车企在近几年的快速发展,传统品牌与这些大供应商之间的合作关系受到严重冲击。

甚至在销量下滑的时候,有些品牌为了减少核心部件的库存积压,以及相应的资金压力,宁愿支付高昂的违约费,减少订购。

比如德国大众,在削减燃油车零部件采购的同时,预计要向供应链企业支付天价违约金。

新能源的浪潮生生不息,燃油车的供应链就危在旦夕。

供应链企业不想被新能源迭代,最直接的办法就是联合下游车企,把新能源车市场搅浑。

所以BBA在新能源转型上,有着摇摆不定的态度、随时跑路的决心。

既然摆好了如此标准的“战术撤退”姿势,中国车主也不妨送他们一程。

为他们冠以“杂牌”之名,不过是举手之劳。

结语:什么是杂牌?

当喜茶最火的时候,蜜雪冰城是杂牌。

当海底捞人满为患的时候,呷哺呷哺们都是杂牌。

正牌的标准,至少要有符合时代需求的产品,和深入人心的服务。

所以当中国车企勇夺三电技术高地,让辅助驾驶拥有性价比,这些在技术和服务上都差强人意的BBA绿牌,就只能靠边站,被称作杂牌。

想当年,BBA做出过无数次颠覆式创新,也提供了很多超前的品牌认知,帮助整个行业把赛道修得越来越宽,这才让它们获得了业内的敬仰与大众的崇拜。

而今天,新能源产业没有赛道,每一家车企都在旷野中狂奔。

绿牌BBA却摸着中国车企过河,看不到自己的方向。

说它们是“杂牌”,当然一种调侃。

却也是莫大的警示。

第一时间获取股权投资行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信中搜索“融中财经”公众号,或者用手机扫描左侧二维码,即可获得融中财经每日精华内容推送。

1 融中财经原创文章未经授权严禁转载。

2 本站转载的内容,均已获授权,其版权归原作者所有。

3 网站所刊登内容出于传递信息之目的,并不意味赞同其观点、立场或证实其内容真实性。

4 涉企问题举报入口见网页底部或邮件至thecapital@thecapital.com.cn。

5 内容合作、转载、勘误或其他任何问题,请微信联系irongzhong。