脑机接口:开拓神经调控的创新路径

核心观点:

- 脑机接口(BCI)是一种大脑与外部设备之间建立直接连接的通信系统,实现人与机器或外部环境之间的交互联通,创造让瘫痪者行走、让失语者“说话”、让盲人“复明”等奇迹。

- 侵入式与非侵入式区别在于电极是否植入颅内或大脑皮层,其中,非侵入式是在头皮表面使用电极、传感器等设备,获取大脑活动信息。

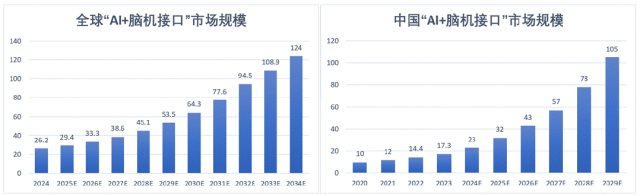

- 在国家政策高度支持、国内脑机接口企业和产品不断涌现的背景下,2024年中国脑机接口市场规模增至23.00亿元,预计2029年市场规模或突破100亿元。从市场规模结构看,全球采用非侵入式技术路线的企业居多,占比约为80%。

- 2025年3月12日,国家医保局发布《神经系统医疗服务价格项目立项指南》,其中专门为脑机接口新技术价格单独立项。这意味着,一旦脑机接口技术成熟,快速进入临床应用的服务收费路径已经铺好。

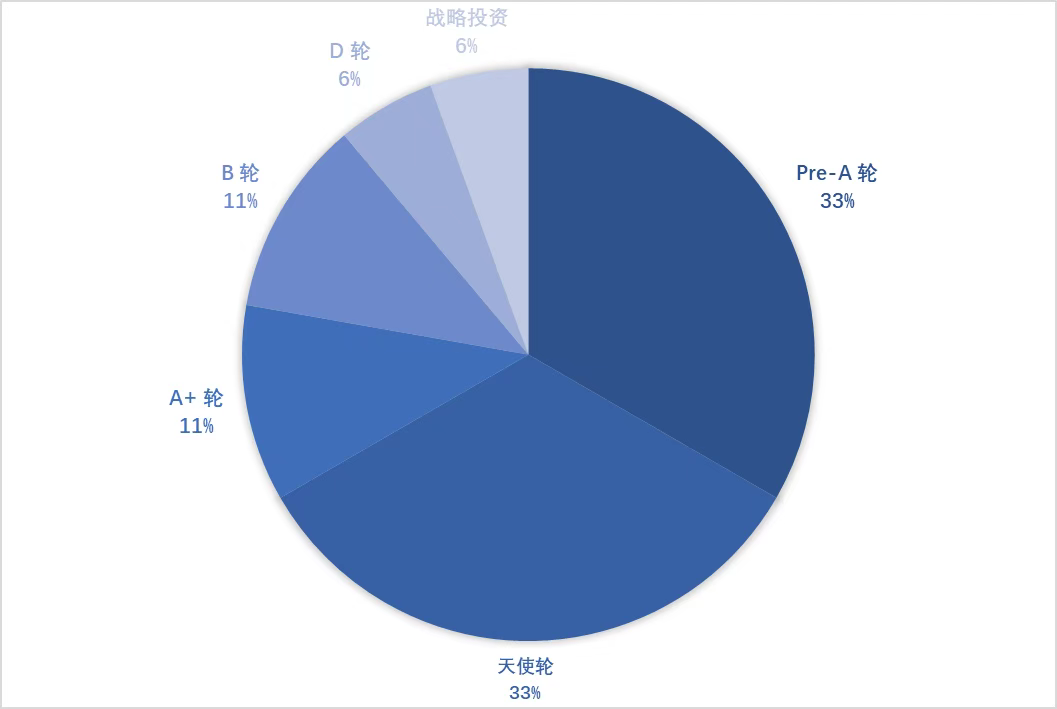

- 从融资轮次来看,Pre-A轮和天使轮融资占比最高,均为33%,两者合计占据总融资事件的三分之二。这反映当前中国脑机接口行业仍处于早期发展阶段,能够完成技术验证、进入产品落地和规模扩张阶段的企业数量仍较少。

行业概述

(1)定义及分类

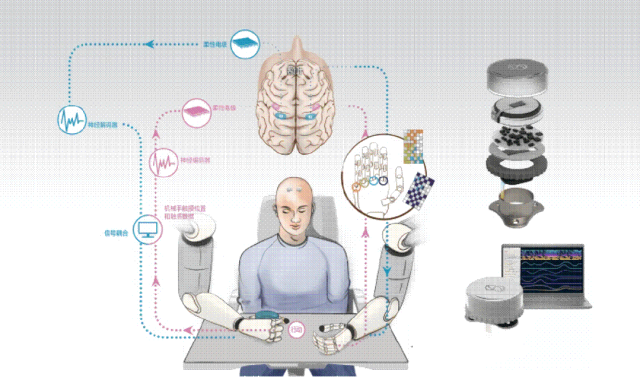

脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)是一种大脑与外部设备之间建立直接连接的通信系统。大脑在思维活动时产生脑电波,脑机接口则通过识别脑电波特征直接读取大脑意图,将其转化为计算机指令,实现人与机器或外部环境之间的交互联通,创造让瘫痪者行走、让失语者“说话”、让盲人“复明”等奇迹。

图1:脑机接口示意图

来源:脑虎科技

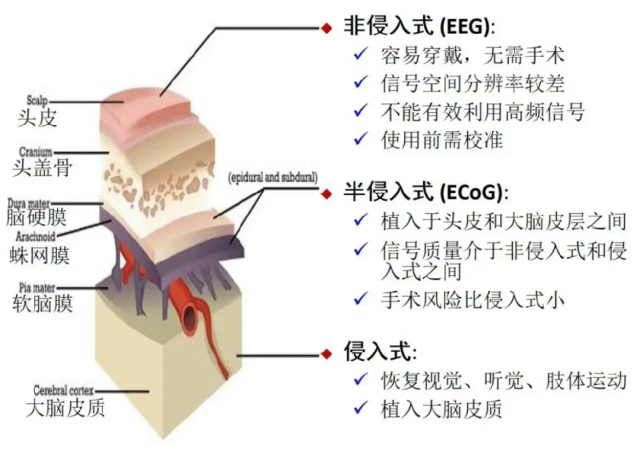

按信号采集方式分类,脑机接口主要包括侵入式脑机接口、半侵入式脑机接口和非侵入式脑机接口三类。侵入式与非侵入式区别在于电极是否植入颅内或大脑皮层,其中,非侵入式是在头皮表面使用电极、传感器等设备,获取大脑活动信息。虽然获取信号的质量水平相对较低,但具有易操作、安全性高等特点。

图2:按信号采集方式分类

来源:脑机接口社区

(2)“AI+脑机接口”

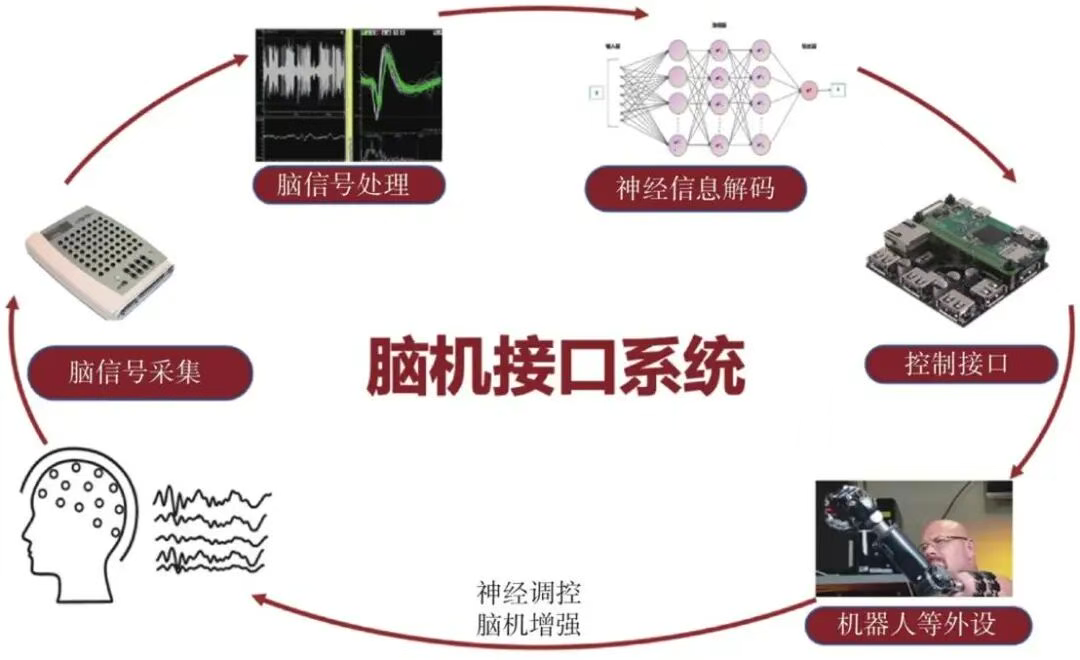

“AI+脑机接口”是将人工智能技术与脑机接口技术相结合。通过机器学习算法,AI能够自动提取脑电信号中的特征,提高信号解码的精度和效率,实现更复杂的指令识别,并根据用户意图动态调整交互方式。

具体流程是,首先进行脑电采集和信号获取,接着通过AI提取信息特征,对操纵者的意图进行分类判断;再将信号输出并执行到相应设备中,同时接收反馈信号形成完整流程。

图3:脑机接口原理图

来源:Project team of the Research on Key Scientific Issues, Key Core Technologies and Their Layout of Brain-Computer Interfaces

人工智能技术的使用,使脑机接口具有双向交互、自适应化、精准解码的特点。

双向交互:AI不仅可以“读取”大脑,还能“写入”信息,如利用生成式AI来合成大脑可理解的刺激模式;

自适应化:大脑信号会随着时间、心理状态、疲劳度等因素漂移(neural drift),AI系统能够在线或离线更新模型参数来跟踪这种变化;

精准解码:AI,尤其是深度学习模型,具备从高维、复杂且噪声巨大的脑信号(如EEG、fMRI、神经脉冲)中提取微弱模式和有效信息的非凡能力,这也使得解读更复杂的大脑意图成为可能。

行业发展历程

脑机接口技术可以追溯到20世纪初,德国科学家HansBerger发明了脑电图(EEG)为记录和研究大脑电活动提供了工具。脑机接口技术的发展历程可以分为四个关键阶段:萌芽阶段、技术发展阶段、应用初期阶段和多元发展阶段。

萌芽阶段(1960年-1970年):技术集中在基础原理研究,科学家们尝试从脑电图(EEG)中提取可识别的神经信号,并探索这些信号用于人机交互的潜在可能。如1969 年埃伯哈德・弗赖塔格等人首次通过记录人类脑电图信号,实现对简单外部设备的控制,为后续研究奠定了概念基础。

技术发展阶段(1970年-1990年):聚焦于侵入式方法和非侵入式技术的探索,尝试通过头皮脑电图记录大脑活动并提升信号解析的稳定性。重点事件包括:1973年,科学家通过植入电极让猴子用意念控制机械臂完成简单动作;1988年,非侵入式脑电图控制的打字系统原型出现。

应用初期阶段(1990年-2020年):随着计算能力的跃升和信号处理算法的成熟,技术转向提升解码精度与效率,机器学习技术开始应用于神经信号的特征提取。这个阶段,商业化逐渐显现,如渐冻症患者通过脑电信号进行文字输入的辅助设备进入临床试用,首个非侵入式脑机接口商用产品2002年获批。

多元发展阶段(2020年至今):技术实现侵入式、半侵入式和非半侵入式多线路并行发展,并逐渐应用于更多领域,如医疗康复、娱乐、教育等。2024年1月,Neuralink成功完成首例人体植入手术,让瘫痪患者实现了用意念操控电子设备。2025年7月,南开大学团队通过血管介入技术,创下全球首例介入式BCI人体实验纪录。

行业全景与市场规模

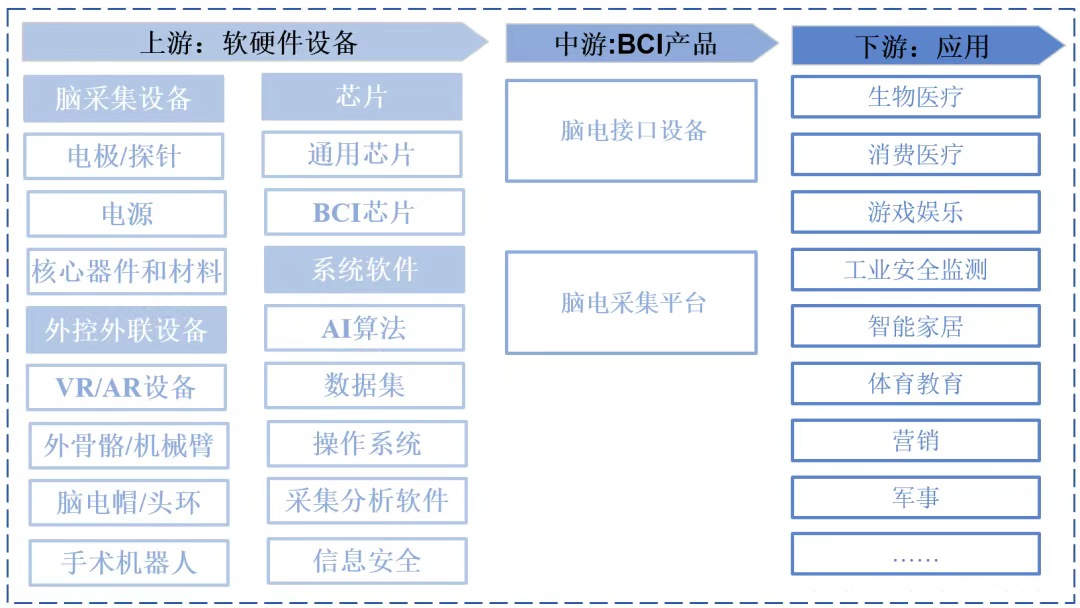

(1)产业链结构

上游:主要包括脑电采集设备(如非侵入式电极和侵入式微电极)、BCI芯片、处理计算机/数据集和处理算法、操作系统级分析软件和外部嵌套等。目前,上游设备尚未实现标准化量产,自研BCI芯片和算法是核心技术壁垒。

中游:主要为脑机接口产品提供商,包括脑电采集平台、脑机接口设备等。

下游:应用较为广泛,包括医疗保健、教育培训、游戏娱乐、智能家居、军事国防等领域。

图4:脑机接口产业链图谱

来源:融中咨询

(2)市场规模

随着神经科学、人工智能和微电子技术的迅速发展,BCI技术正逐渐从实验室走向商业化应用。2024年,全球脑机接口市场规模为26.20亿美元,未来将呈现快速增长的趋势。

在国家政策高度支持、国内脑机接口企业和产品不断涌现的背景下,2024年中国脑机接口市场规模增至23.00亿元,预计2029年市场规模或突破100亿元。

图5:脑机接口市场规模

来源:国盛证券

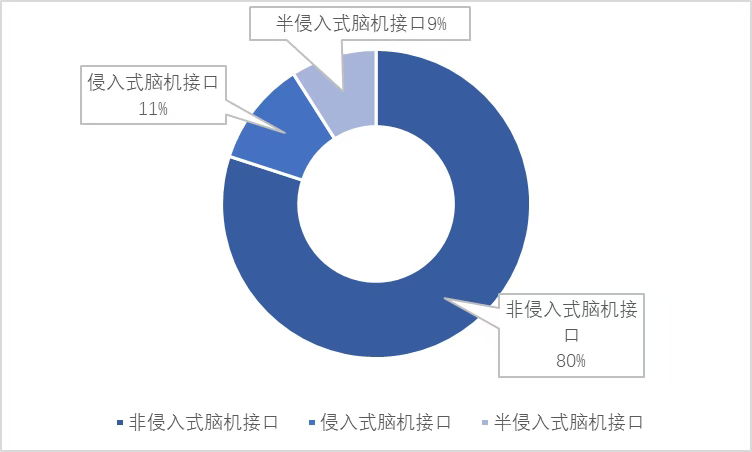

从市场规模结构看,全球采用非侵入式技术路线的企业居多,占比约为80%[1],核心原因为非侵入式技术门槛低、商业化路径短、政策风险小。不过,侵入式技术在重症治疗中的不可替代性仍将长期存在。同时,半侵入式以其兼顾风险与效能的特点也将得到快速发展,随着AI算法优化和政策支持,届时市场份额将进一步扩大。

图6:全球脑机接口市场规模结构

来源:融中咨询

应用落地情况

(1)应用落地情况

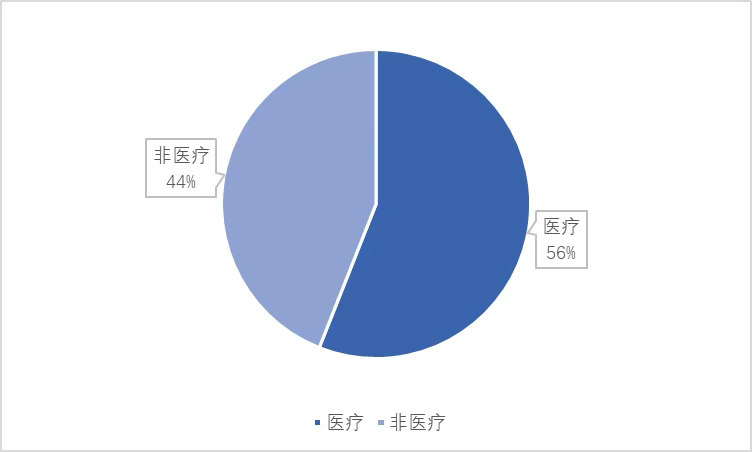

从应用结构来看,医疗领域主导但非医疗领域增速更快。中国脑机接口下游应用解决方案中医疗领域企业占比达到56%,其他消费类、工业类、教育类等非医疗领域企业占比44%,伴随消费级场景需求爆发式增长,非医疗领域潜力显著。

图7:中国脑机接口技术的应用结构

来源:中国信通院

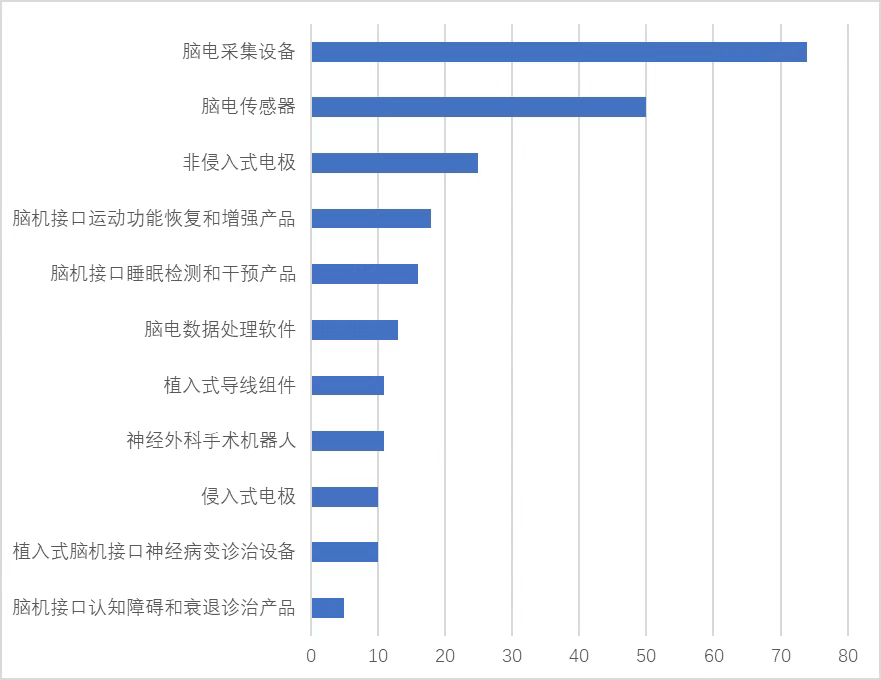

脑机接口的相关产品大多都属于严肃医疗器具,从注册数据看,脑电采集设备、脑电传感器等基础硬件类产品注册量突出。2025年3月12日,国家医保局发布《神经系统医疗服务价格项目立项指南》,其中专门为脑机接口新技术价格单独立项。这意味着,一旦脑机接口技术成熟,快速进入临床应用的服务收费路径已经铺好。

图8:中国部分脑机接口医疗器械产品注册情况

来源:融中咨询

(2)具体应用场景

医疗领域:脑机接口技术在医疗康复、神经疾病治疗、意识障碍诊断等方面取得显著进展。例如,帮助肢体运动障碍患者恢复运动能力、辅助精神疾病患者进行神经反馈训练、监测癫痫发作并预警等;通过实时采集和分析脑电信号,为个性化治疗提供支持,提升患者生活质量。

图9:脑机接口-上下肢主被动康复训练仪

来源:翔宇医疗

工业领域:脑机接口技术应用于工业安全监测,实时捕捉工人疲劳状态或潜在风险,提前预警并干预,降低事故发生率。同时,通过脑控设备实现远程操作和精准控制,提高生产效率,尤其在高危作业场景(如隧道施工、矿山开采)中发挥重要作用。

图10:脑机接口多模态驾驶状态监测头箍

来源:华脑安全

消费领域:非侵入式脑机接口产品逐渐普及,如睡眠监测设备、脑控VR游戏、脑控智能家居等。这些产品通过采集脑电信号,结合AI算法,实现个性化健康管理和服务,满足大众对便捷、智能生活的追求。如在游戏娱乐领域,用户可通过意念控制游戏角色或交互界面,实现更沉浸式的娱乐体验。

图11:脑机接口受试者通过意念玩游戏

来源:华南脑控

教育领域:脑机接口技术可用于监测学生注意力状态,动态调整教学内容,辅助特殊教育学生增强感官功能,提升学习效果。例如,通过脑电波监测帮助自闭症儿童进行康复训练,或为多动症学生提供专注力训练方案。

图12:水母星球脑机智能科技产品

来源:水母智脑

竞争格局与企业分析

(1)竞争格局

从全球竞争格局来看,中美企业占据AI脑机接口市场第一梯队,两国专利数量、融资金额合计占比超七成,企业数量占比超六成。

美国以侵入式技术为主,技术壁垒高,代表企业Neuralink作为全球脑机接口技术引领者,临床试验覆盖全球,累计融资超12亿美元[2]。

中国市场以非侵入式为主,同时侵入式、半侵入式并举,在政策扶持和市场培育方面具备较大潜力,正逐渐缩小与美国的差距。侵入式代表企业有博睿康、脑虎科技等,半侵入式代表企业有微灵医疗、脑陆科技等,非侵入式代表企业有强脑科技、柔灵科技、华南脑控等,已经有比较成熟的消费级产品问世。

依据企业的注册资本划分,可以大概分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于1亿元的仅强脑科技一家,注册资本在1000万以上的有华南脑控、念通智能、博睿康科技等6家,其余企业注册资本均在1000万元以下。

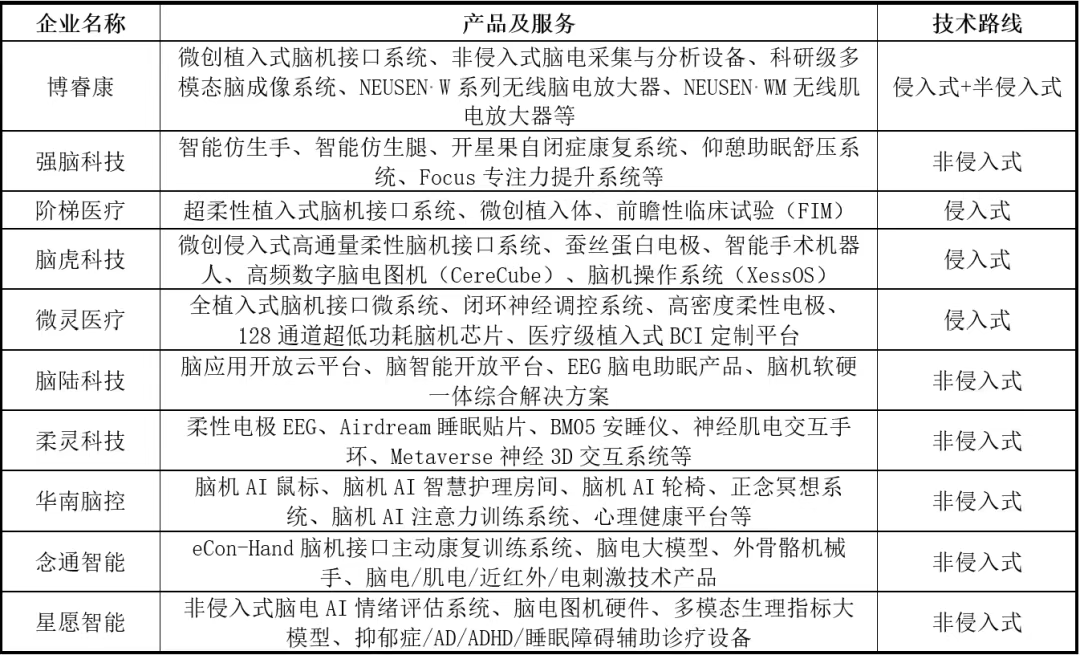

表1:脑机接口行业代表企业对比

来源:融中咨询

(2)代表性企业

- 博睿康

博睿康成立于2011年,核心团队来自清华大学神经工程实验室以及相关领域临床专家,是中国脑机接口领域的领军企业之一。公司产品广泛应用于神经科学等科研领域及临床医学领域。

博睿康核心产品包括微创植入式脑机接口系统、非侵入式脑电采集与分析设备和科研级多模态脑成像系统等。公司产品线支持脑-机接口/人-机交互的研究,包括NEUSEN W系列无线脑电放大器、NEUSEN WM无线肌电放大器等,各类无线脑电放大器可以实现平台搭建,以及移植到AR/VR等便携设备中,实现创新的便携式BCI系统。

- 强脑科技

强脑科技创立于2015年,是首家入选哈佛大学创新实验室的中国团队,致力于成为全球领先的非侵入式脑机接口技术解决方案供应商,在康复、大健康、人机交互等领域具有优势。

强脑科技在智能仿生领域的产品有智能仿生手、智能仿生腿等,在智能健康领域的产品有开星果系统、仰憩助眠舒压系统和Focus专注力提升系统等。其中,智能仿生手结合AI算法解码,实现精准控制,在2023年杭州亚残运会开幕式上,运动员借助该产品点燃主火炬。开星果系统针对自闭症儿童设计,通过脑机接口技术采集脑电波信号,结合AI算法进行神经反馈训练。

- 阶梯医疗

阶梯医疗成立于2021年,总部坐落于上海,是一家专注于植入式脑机接口领域的创新型科技企业,致力于神经界面(电极)的研发、植入式脑机接口平台系统的开发。2025年2月,阶梯医疗宣布完成3.5亿元人民币B轮融资。

在神经电极技术方面,阶梯医疗采用超柔性电极设计,电极尺寸仅为头发丝的1/100,具有良好的生物相容性和机械性能。植入体直径26mm、厚度不到6mm,是全球最小尺寸的脑控植入体,微创手术仅需在颅骨开3-5毫米微孔,降低手术风险和术后恢复时间。公司计划于2025年启动国内首个侵入式脑机接口长期埋植前瞻性临床试验(FIM),2026年进一步推进大规模临床试验。

- 脑虎科技

脑虎科技成立于2021年11月,是一家国内领先的通过柔性脑机接口技术来保护及探索大脑的生命科技公司。公司自主研发微创侵入式高通量柔性脑机接口技术,在柔性电极、芯片设计、核心算法、数字脑库等多环节领先。

在电极材料方面,脑虎科技采用蚕丝蛋白包裹柔性电极,植入创口仅0.45mm(接近抽血针眼大小),术后电极恢复柔性,减少脑组织损伤和排异反应。配套设备与系统方面,公司推出智能手术机器人、高频数字脑电图机(CereCube)、脑机操作系统(XessOS)等产品,辅助手术微创植入,同时实现脑电信号的高精度采集、处理与实时交互控制。

- 微灵医疗

微灵医疗成立于2019年,专注于医疗级全植入式脑机接口系统研发,掌握微创植入式脑机接口全链条自主技术,已完成基于高密度柔性电极和专用芯片的全植入体工程样机。

公司产品包括全植入式脑机接口微系统、闭环神经调控系统等。2025年8月发布医疗级植入式脑机接口系统定制平台,采用高密度网状超柔顺神经电极阵列,自研128通道超低功耗脑机芯片。该平台提供标准化设计流程与模块化组件,支持科研机构快速构建定制化脑机接口系统,已在华山医院、华西医院等开展胶质瘤/癫痫术中监测,帮助医生精准定位病灶。

- 脑陆科技

脑陆科技成立于2018 年,总部位于北京,是一家专注于脑科学、脑机交互、类脑计算研究,并将脑机技术与医学大数据和人工智能技术结合应用落地的公司。

公司自主研发并建立了基于实时脑电算法解析的脑应用开放云平台脑智能开放平台,为医疗健康、金融、娱乐、教育等领域提供脑机软硬一体综合解决方案。在C端,脑陆科技自主研发并推出基于EEG脑电的助眠产品,该产品通过实时监测用户的脑电波信号,结合先进的算法解析技术,自动分析睡眠状态并提供个性化干预方案,帮助用户实现深度睡眠。

- 柔灵科技

柔灵科技成立于2020年3月,是专注非侵入式脑机接口技术研究的公司,专注于非侵入式脑机接口技术研究,其产品与服务广泛应用于睡眠监测、心理问题筛查和慢病康复管理、VR/AR交互、游戏等消费电子领域和医疗领域。

公司主要的产品研发方向为柔性电极EEG用于脑电监测、基于Metaverse的神经3D交互系统等。在睡眠监测领域,推出Airdream睡眠贴片、BM05安睡仪等产品,通过AI算法实现睡眠分期,闭环声波干预增强慢波睡眠。其他产品如神经肌电交互手环,可以识别静态/动态手势,实现隔空手写等功能,可应用于AR/VR交互、车载控制及元宇宙场景。

- 华南脑控

华南脑控是一家专注脑机AI技术产品研发与应用的人工智能前沿高科技企业,公司自研推出脑信号分析与脑信息解码算法群,脑机AI云计算平台、高效多模态脑机交互系列技术及系统等相关技术成果。

华南脑控以非侵入式多模态技术为核心,现有产品包括脑机AI鼠标、脑机AI智慧护理房间、脑机AI轮椅、正念冥想系统、脑机AI注意力训练系统、脑机接口心理健康平台等。其中,脑机AI鼠标可以帮助肢体障碍者意念操控电脑,突破传统交互限制,而正念冥想系统依托先进脑电算法,构建神经反馈,专为为晕车晕船晕机者研发。

- 念通智能

念通智能于2016年孵化于上海交通大学,是一家专业从事高性能脑电及脑机接口技术研发和应用的高新技术企业,致力于脑电、肌电、近红外、电刺激等技术相关产品的研发和产业化应用。公司于2025年1月完成Pre-A+轮融资,融资金额数千万元。

公司自主研发eCon-Hand脑机接口主动康复训练系统,面向脑卒中患者,通过脑电波信号解析实现意念控制外骨骼机械手,辅助手功能康复训练。此外,公司还与上海交通大学等高校合作研发脑电大模型,提升信号解析精度,探索脑机接口在孤独症、阿尔茨海默症等领域的应用。

- 星愿智能

星愿智能成立于2021年,专注于脑健康、深耕精神疾病辅助诊疗以及高端智能医疗器械设备研发。

星愿智能基于自主研发的多模态生理指标大模型,推出非侵入式脑电AI情绪评估系统,聚焦抑郁症、阿尔兹海默病(AD)、注意缺陷多动障碍(ADHD)、睡眠障碍等典型病症的临床验证;硬件方面,脑电图机硬件已经完成注册试验、进入行政审批,该产品与AI技术、神经元调控技术相结合,能够解决诊疗一体化的闭环神经调控问题。

政策与融资动态

(1)政策环境

中国高度重视“AI+脑机接口”产业发展,政策支持力度持续加大。2024年工信部将其列为“十大标志性未来产业”,多地出台细化目标,如北京、上海提出2030年核心技术自主可控及临床应用目标。2025年国家医保局首次将脑机接口技术设立为独立收费项目,湖北省率先发布脑机接口医疗服务价格,为商业化落地奠定基础。

政策推动下,中国在非侵入式脑机接口领域取得显著进展,强脑科技等企业推出多款产品,如智能仿生手、脑电信号监测设备等,应用于医疗康复、教育等领域。同时,在医疗、工业、消费等多领域应用也在快速拓展。

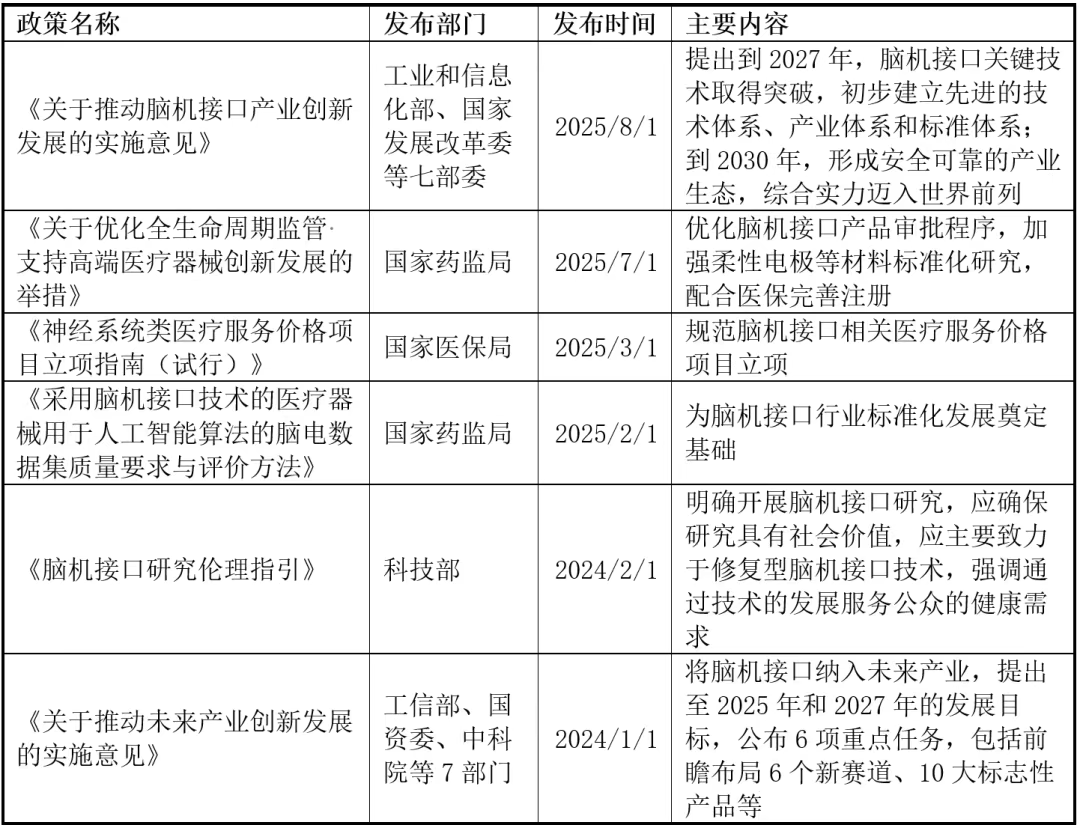

表2:中国脑机接口行业相关政策

来源:融中咨询

(2)资本动态

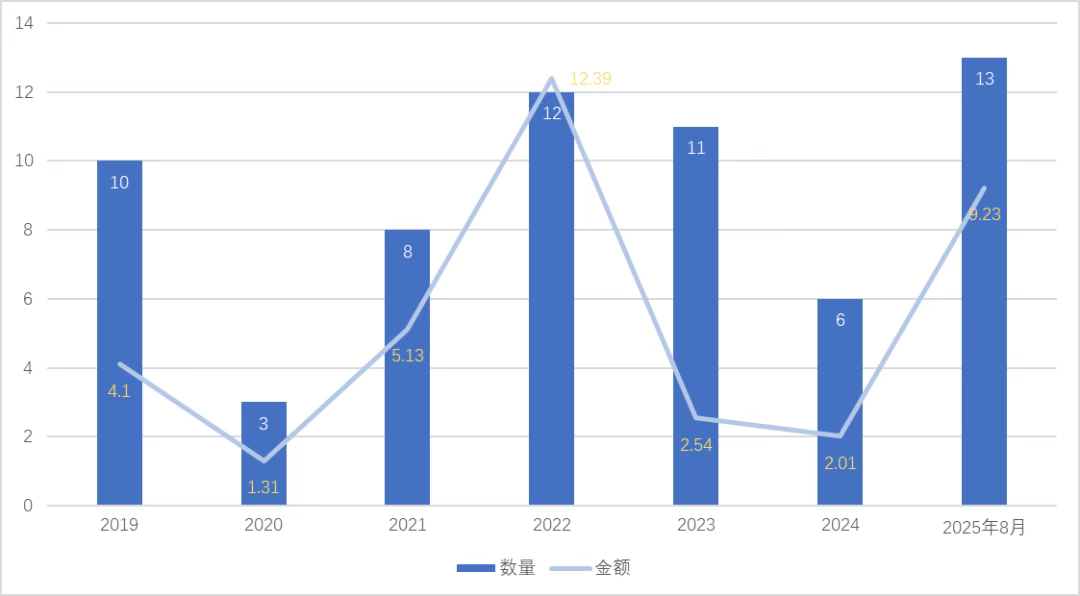

中国脑机接口行业的投融资情况呈现出较为明显的波动性特征。2019年至2022年整体呈上市趋势,2022年达到顶峰,投融资事件12起,总金额12.39亿元。2022年后投融资情况有所收缩,但随着政策推动与技术成熟度提升,2025年行业融资热度显著提升,截至2025年8月,投融资事件13起,总金额9.23亿元,已显著超过2024年全年水平。

图13:中国脑机接口行业投融资情况(亿元)

来源:融中数据

从数据来看,Pre-A轮和天使轮融资占比最高,均为33%,两者合计占据总融资事件的三分之二;A+轮和B轮并列其次,各占11%。这反映当前中国脑机接口行业仍处于早期发展阶段,能够完成技术验证、进入产品落地和规模扩张阶段的企业数量仍较少。

图14:2024年-2025年8月主要投融事件轮次分布

来源:融中数据

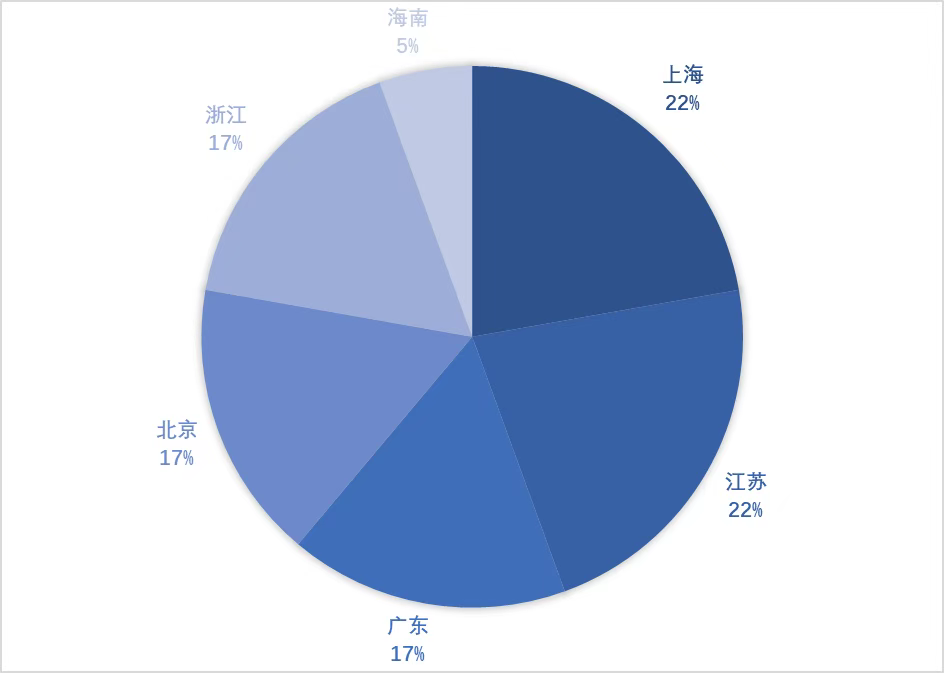

从地域分布来看,上海和江苏成为融资热度最高的地区,占比均为22%;北京、浙江和广东紧随其后,占比均为17%;海南也占据一定份额,占比5%。

图15:2024年-2025年8月投融事件地域分布

来源:融中数据

未来发展趋势

(1)脑机接口将与机器人融合发展

脑机接口可用于读取大脑中的电信号,并将其转化为可供机器人理解的指令,以实现对机器人的控制,即脑控机器人。如由天津大学和天津市人民医院共同研制的“神功一号”,可实现全肢体中风康复的“纯意念控制”,该系统能无创读取脑电信息,解码运动意念,驱动神经肌肉电刺激,带动瘫痪肢体产生动作,实现大脑皮层与肌肉活动的同步耦合,促进患者康复。

(2)多模态信号融合与闭环控制

传统单模态脑机接口受限于信号维度单一、解码精度不足等问题,而多模态融合通过整合脑电、近红外光谱、肌电等多维度生理信号,显著提升了意图识别的准确性与鲁棒性。国内企业如强脑科技则通过脑电大模型预训练技术,构建跨模态信号协同的实时调控系统,未来有望在元宇宙、自动驾驶等领域实现“脑-机-环境”三级闭环交互。

(3)非侵入式快速落地,其他技术路径有望发展

非侵入式凭借安全性高、成本低等优势,在消费级市场率先爆发。与此同时,侵入式、半侵入式应用进入临床试验阶段。2024年11月,Neuralink宣布,已获批在加拿大的首次临床试验,预计到2026年将植入1000个大脑芯片。而国内北京脑科学与类脑研究所研发的半侵入式脑机接口“北脑一号”已完成国际首批人体植入试验,为言语障碍患者提供了新的康复解决方案。

风险与挑战

(1)信号采集与处理难题

侵入式BCI需通过手术植入电极,可能引发颅内感染、排异反应等短期风险,长期使用则面临电极老化、信号衰减等问题。非侵入式技术虽安全性高,但信号分辨率低,易受环境噪声干扰,难以精准解码复杂神经活动。例如,脑电信号易受肌肉活动或电磁干扰影响,导致解码错误率升高。

(2)硬件与材料限制

植入式设备的生物相容性不足可能引发免疫反应,如神经胶质瘢痕形成,导致信号质量下降。此外,芯片功耗高、体积大等问题限制了设备的便携性和长期稳定性。例如,Neuralink的早期设备因电极材料引发炎症反应而需频繁更换。

(3)安全与伦理风险

BCI可直接读取思维、情绪等敏感信息,若遭黑客攻击,可能被用于窃取商业机密、实施心理操控甚至“思想武器化”。此外,长期使用BCI可能模糊人机界限,导致用户对自身行为的控制感丧失。例如,深部脑刺激(DBS)治疗帕金森病时,部分患者出现“非我感”。此外,增强型BCI可能引发社会分化,形成“超人”与普通人的阶层对立。

[1]中国信通院《脑机接口技术与应用研究报告(2025年)》

[2]环球网《马斯克旗下Neuralink完成6亿美元融资估值飙升至90亿美元》

第一时间获取股权投资行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信中搜索“融中财经”公众号,或者用手机扫描左侧二维码,即可获得融中财经每日精华内容推送。

1 融中财经原创文章未经授权严禁转载。

2 本站转载的内容,均已获授权,其版权归原作者所有。

3 网站所刊登内容出于传递信息之目的,并不意味赞同其观点、立场或证实其内容真实性。

4 涉企问题举报入口见网页底部或邮件至thecapital@thecapital.com.cn。

5 内容合作、转载、勘误或其他任何问题,请微信联系irongzhong。